Pour mieux comprendre cette épopée de l’aérostation et avant d’étudier séparément les sections automobiles, ou compagnies, qui ont été équipées de cerfs-volants et qui ont joué un rôle dans cette guerre, avant donc de raconter l’histoire de chacune d’entre elles ainsi que des observations faites en cerf-volant, voyons ce que fut le quotidien de ces hommes:

Se lever tôt, parfois dès 4h30, vite, vite se laver, déjeuner, s’équiper, se retrouver au campement, se tenir prêt: le vent est

trop fort, le ballon ne tiendra pas l’air, il faut alors monter les cerfs-volants et se mettre au travail.

Cinq hommes par cerf-volant: 2 tenant les barres supérieures de l’appareil, 2 enfilant les barres de tension d’aile à travers l’appareil à l’avant et à l’arrière et un qui vérifie que tout est en ordre.

Puis, il faut accrocher les cerfs-volants les uns aux autres et fixer le train ainsi composé sur le câble. On se tient à une certaine distance du treuil et, au signal de l’officier, on lâche les appareils pour qu’ils prennent l’air, montent et tendent le câble comme un rail. Cela fait, les hommes reviennent préparer le train remorqueur et la nacelle. On fixe le trolley sur le câble, l’officier donne un peu de mou à ce dernier, les appareils ainsi que le trolley s’élèvent permettant l’accroche de la nacelle.

L’observateur se tient prêt: il fait froid, un vent de 18 m/s souffle, le tensiomètre indique 75 kg de tension, tout va bien. L’homme, revêtu de son manteau en peau de bique, escalade la nacelle, met en place ses outils, sa carte, vérifie une dernière fois son téléphone. C’est le moment. Au signal, l’officier actionne la manette du frein et le train remorqueur monte le long du câble.

La nacelle parvient à 300 m d’altitude, elle s’arrête. L’observateur a déjà commencé à décrire le panorama qu’il découvre, la nacelle se stabilise. Dans ses jumelles, il voit les lignes ennemies et le mouvement des troupes à l’arrière, le train qui passe, les voitures ou les camions circulant sur les routes, les flocons de fumée se dégageant de la gueule des batteries adverses. Il constate que les «» allemands sont à terre.

Les «boches», eux n’utilisent pas de cerfs-volants d’observation. Là, nous avons un avantage. Bien sûr, des avions servent à cet usage, mais il a été décidé de choisir les appareils les moins performants, les plus anciens, ceux dont le moteur est le plus lent. Mais, il faut passer au bon moment; éviter le tir des batteries, faire attention aux avions ennemis. L’avion représente un progrès certes mais pour les cerfs-volistes en matière d’observation, rien n’égale la position statique, donc le cerf-volant.

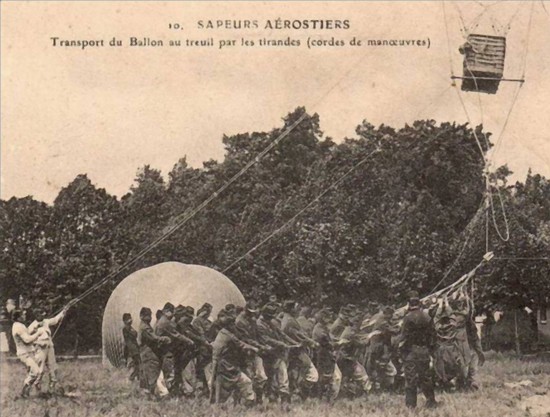

Le vent faiblit: il faut descendre le train de cerfs-volants et le remplacer par le ballon. L’officier de manœuvre actionne le toueur qui ramène l’observateur à terre. L’équipe se tient prête à réceptionner correctement les cerfs-volants: s’il y a de la casse, le maître-ouvrier va devoir passer sa nuit à la réparer et, alors, gare aux quolibets, railleries et autres plaisanteries de sa part.

Les appareils sont rangés avec soin et les arrimeurs se mettent au travail: le ballon déjà gonflé est amené à son point d’ascension et fixé au câble. La nacelle est attachée par des cosses aux cordes de ce dernier et l’observateur y prend place. Au bout d’un moment, le téléphone crépite, le temps se gâte, un orage vient de loin, ce qui échappe à l’attention de l’observateur tout à son travail. L’équipe au sol le lui signale alors que lui, de son côté, demande de faire vite car un Aviatik arrive menaçant face à lui. Les cerfs-volistes, devenus rempart du ballon, prennent alors les fusils et tirent en direction de ce point qui approche. Le ballon descend, l’observateur met pied à terre. L’avion, quant à lui, a préféré faire demi-tour car un Blériot, ou un Farman, arrive sur les lieux. L’orage gronde et il est temps de camper le ballon: plusieurs centaines de mètres sont à parcourir entre le point d’ascension et le point de campement, ballon resté en l’air car plus facile à déplacer.

Une fois le ballon campé, gardé par un cordon de sécurité, pas de chance: l’orage promet d’être violent et le reste de l’équipe rentre au cantonnement se mettre à l’abri dans les cabanes qu’ils ont construites. La soupe,

les derniers ragots, la lecture des lettres arrivées dans la journée et il est 21h30. Il est temps de dormir. Demain est un autre jour. Peut-être que nous, les cerfs-volistes, nous recommencerons notre manœuvre: tout dépendra du temps, surtout du vent.

Le vent, voilà la chose primordiale pour les cerfs-volants. L’anémomètre lancé le matin calcule la force du vent. A 8 mètre/seconde cela commence à devenir difficile pour nos ballons sphériques.

C’est le vent qui va décider quelle équipe travaille aujourd’hui tandis que les autres seront de garde ou à la surveillance aérienne. Les cerfs-volistes, eux, aiment le vent. Avant la guerre, parmi eux nombreux sont ceux qui , membres de clubs ou d’associations de cerfs-volants, ayant participé à des concours d’élévations par treuil à main, se sont engagés dans l’aérostation. D’autres ont été choisis en raison de leurs mérites ou de leurs compétences, comme les cordiers de métier. Tout ce monde connaissait le vertige de la hauteur, s'était déjà exercé à voir au loin les hameaux, les rivières, par jeu, sans savoir qu'un jour ils seraient dans une nacelle à faire la guerre, à diriger le tir d'une batterie de canons pour détruire l'ennemi. |

|